『志賀島小幅』は、金印の真贋を左右する江戸時代の重要史料です。

が、『志賀島小幅』自体の真贋もしっかり検証しなければなりません。

『志賀島小幅』とは?

| 著者 | 仙厓和尚(仙厓義梵) |

| 成立年 | 1820~1830年頃 |

| 現存史料 | 大正時代の複製品とする説もアリ |

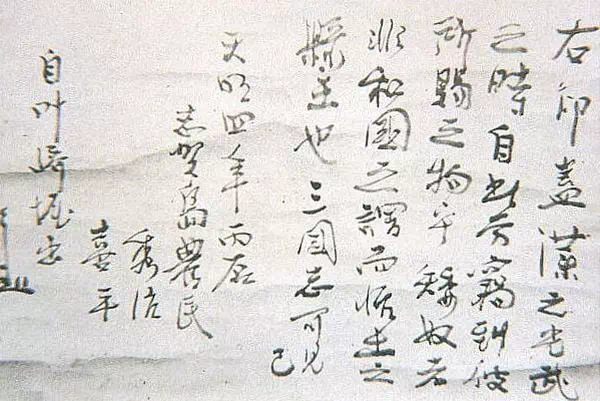

『志賀島小幅』は、”仙厓「金印」考文”という名で福岡市の指定文化財(平成19年度指定)に指定1された、江戸時代の掛け軸です。

画家としても活躍した、博多聖福寺の僧・仙厓和尚(仙厓義梵)が著したとされています。

大谷氏が昭和31(1956)年4月に鍋島家で発見し、淡川康一氏が70歳頃の仙厓の筆蹟と鑑定しています。

大谷氏が志賀島小幅を発見後、さまざまな研究者が筆跡を鑑定し、仙厓が80歳頃の筆跡だとする説も出ています。

仙厓は1750年生まれのため、70~80歳の時期となると志賀島小幅は1820~1830年頃に成立となります。

現状、志賀島小幅の出典は辿っていくと全て大谷氏の著書・講演となっています。

そのため志賀島小幅を引用する際には、信憑性などに気を付ける必要があります。

筆跡が仙厓ということであれば、大正時代の複製説はやや無理があります。

※書写時に筆跡まで真似るのは難しい

一方で、コピーということであれば筆跡は仙厓のままです。

しかしコピー機は1779年に海外で発明されるも、日本に入ってきたのは明治時代とされており、やはり大正時代の複製とするには無理があります。

内容

※縦書きの原文では金印「漢委奴國王」の印影が最初(右側)にある

右印蓋漢之光武

『志賀島小幅』

之時自此方竊到彼

所賜之物乎矮奴者

非和國之謂而怡土之

縣主也三國志可見

已

天明四年丙辰

志賀島農民

秀治

喜平

自叶崎掘出

厓菩薩

甚兵衛はどこ?

甚兵衛の口上書によれば、金印を見つけたとされているのは、甚兵衛という百姓です。

ところが、志賀島小幅には甚兵衛の名がありません。

仙厓が単に脱文したのか、意図的なのか、大正時代の複製時に脱文したのか…

など、甚兵衛の名が無い理由については議論の余地があります。

喜兵衛と喜平は同一人物か?

甚兵衛の口上書によれば、金印を見つけた甚兵衛の兄の名前が喜兵衛となっています。

一方、志賀島小幅には喜平が登場します。

どちらも”きへえ”または”きべえ”と読むことができそうですが、これが同一人物かどうかは議論が必要です。

『甚兵衛の口上書』の喜兵衛と『志賀島小幅』の喜平は同一人物か?

丙辰は何を指す?

志賀島小幅には”天明四年丙辰”という記述があります。このうち”丙辰”の解釈についても議論が必要です。

丙辰とは、十干十二支という60をひと塊とする数え方です。

通常は年月日の年に対して使用されますが、日に対して使うこともあります。

つまり、丙辰が年なのか日なのかで文書の意味が変わってきます。

60をひと塊とするため、年単位だと解釈すれば60年周期、日単位だとすれば60日周期になります。

| 丙辰の単位 | 『志賀島小幅』での解釈 |

|---|---|

| 年の干支 | 天明4年の干支は甲辰なので丙辰は誤記 |

| 日の干支 | 天明4年の日の干支で甲辰の日である以下の6日のいずれか ※旧暦では天明4年は1月と2月の間に閏月がある ・天明04.01.30(新暦:1784.02.20) ・天明04.03.01(新暦:1784.04.20) ・天明04.05.02(新暦:1784.06.19) ・天明04.07.03(新暦:1784.08.18) ・天明04.09.04(新暦:1784.10.17) ・天明04.11.05(新暦:1784.12.16) |

日単位だと解釈する場合、金印発見日なのか志賀島小幅への記載日なのかで時系列が変わってきます。

ただし志賀島小幅は、70歳頃の仙厓の筆蹟と鑑定とされているため、記載日とするには無理があります。

記載日とするには、相応の理由が必要です(志賀島小幅の元になったメモ書き時の日時など)。

| 旧暦 | 新暦 | 出来事 |

|---|---|---|

| (甲辰が)天明4年1月30日説 | 1784年2月20日 | 金印発見 or 志賀島小幅への記載日 |

| 天明4年2月23日 | 1784年4月12日 | 金印発見(甚兵衛の口上書 曰く) |

| (甲辰が)天明4年3月1日説 | 1784年4月20日 | 金印発見 or 志賀島小幅への記載日 |

| 天明4年3月16日 | 1784年5月5日 | 甚兵衛の口上書 提出日 |

| - | 1820~1830年頃 | 『志賀島小幅』成立 |

まとめ

『志賀島小幅』は金印の当事者とは無関係の第三者が記載しているため、信憑性があるとする見方もできます。

しかし、史料を直接見た人物はほとんどおらず、大谷氏の各著書・講演などが出典となっていることから信憑性には疑問も生じます。

また、文中の「甲辰」が何を指すのかによって史料の重要度が変わります。

天明4年1月30日説または天明4年3月1日説を採るとすれば、金印発見日から甚兵衛の口上書の提出日までの流れに考察が必要になってきます。

コメント